Titre original : The Natural

Titre original : The Natural- Date de sortie en salles : 19 septembre 1984 avec TriStar

- Réalisation : Barry Levinson

- Distribution : Robert Redford, Glenn Close, Robert Duvall, Barbara Hershey, Michael Madsen & Kim Basinger

- Scénario : Phil Dusenberry & Roger Towne d’après le roman de Bernard Malamud

- Photographie : Caleb Deschanel

- Musique : Randy Newman

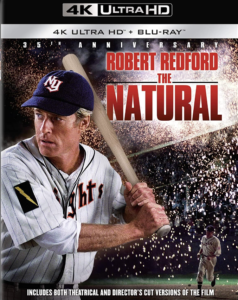

- Support : Blu-ray UHD 4K TriStar (2019) en 1,85:1 /138 min

Synopsis :

En 1918, le rêve de Roy Hobbs était de devenir joueur de Base-Ball ; son père était fermement persuadé qu’il serait le plus grand de tous, et l’a encouragé dans cette voie. Il était sur le point d’accéder à la renommée nationale lorsque sa carrière s’interrompit brutalement quand une femme lui tira dessus. Il lui a fallu quinze années de galère avant de pouvoir à nouveau intégrer une équipe de professionnels, bien décidé à aller au bout de son rêve : mais comment convaincre quand on est un rookie de trente-cinq ans ?

Robert Duvall s’en est allé, après une longue et prolifique existence (plus de 140 films à son actif en tant qu’acteur) récompensée par un Oscar et des rôles marquants dans des films incontournables (Apocalypse now, le Parrain). Pourtant, si l’on me demande, c’est d’abord son rôle de Max Mercy, chroniqueur et illustrateur de base-ball dans le Meilleur, qui me revient en premier à l’esprit. Un rôle qui lui allait comme un gant, avec ce côté suspicieux et ironique, son regard acéré, sa manière de grommeler et de marmonner, et sa posture rappelant celle d’un boxeur en train d’esquiver. À bien y réfléchir, il ressemble à Cash dans Jack Reacher où il incarnait le gérant d’un club de tir : mêmes mimiques, mêmes sous-entendus, même filouterie. Et à tant d’autres de ses personnages finalement très similaires (autre exemple : Otto dans 60 secondes chrono).

Lui dire adieu, c’est donc se rappeler les bons moments passés avec lui, comme, donc, le Meilleur, ce film typiquement américain sur la seconde chance, le don, le sport et ses valeurs humanistes, mais également si romantique dans sa conception et si mythologique dans sa portée, servi par un très grand Robert Redford (Brubaker) et porté par une partition magistrale de Randy Newman (l’inoubliable compositeur de Toy Story) dont le thème principal a été régulièrement repris (et qui a fort justement été récompensée par un Grammy Award).

Un film qui fait partie de mes préférés pour plein de petits détails, outre un casting idéal – au sein duquel on remarque un jeune Michael Madsen (Reservoir Dogs), bien éclipsé par l’aura déjà étincelante de Kim Basinger (Batman) – mais également pour cette réalisation subtilement élégante de Barry Levinson (Rain Man) sachant gérer la tension avec maestria, afin d’épouser le crescendo inouï (de la foule et de la musique) au moment où Roy Hobbs va frapper la balle pour la première fois alors qu’il a attendu des semaines que son coach l’appelle.

Voici donc, explosant les rétines, un climax avant l’heure, qu’on retrouvera décuplé à la toute fin, dans ce match de la dernière chance où le destin d’une équipe, d’un club et d’un entraîneur reposent sur la capacité du héros à surmonter la douleur (de sa blessure handicapante et de ses doutes) et à faire appel à ce don qu’il a cultivé par amour pour un père trop tôt disparu.

C’est ce point d’orgue d’une ampleur insoutenable et la délivrance cathartique qui s’ensuit qui me font aimer le cinéma dans ce qu’il a de plus libérateur et merveilleux.

Certes, les valeurs mises en avant sont avant tout états-uniennes, avec l’idéalisation de la relation paternelle qui se traduit souvent outre-Atlantique par l’image du père et du fils se lançant la balle, comme un rite de passage obligé (ils l’évoquent abondamment dans l’interview qu’organise Kevin Costner avec trois stars des Major Leagues en supplément du blu-ray de Jusqu’au bout du rêve). On pourra sans doute y trouver un aspect un peu trop conservateur, (Roy a grandi dans une ferme, dans une vie simple et saine, entouré et aimé, tout comme Clark Kent) mais la morale de l’histoire et sa portée restent universelles.

On remarquera également que la manière de gérer l’inévitable suspense lié au monde du sport, de la compétition et du dépassement de ses limites est souvent parfaitement traduite dans le cinéma américain : on peut ne rien comprendre au base-ball, mais on est tout de même happé par la mise en scène. La trame des oeuvres fondées sur la vie d’un sportif hors du commun est souvent prévisible, inscrite dans le marbre, calquée sur celle des héros mythologiques dont ils sont les héritiers putatifs : grandeur, décadence et rédemption. Si l’auteur du roman y avait insufflé des notions inspirées de la chevalerie (les personnages étant des équivalents modernes des Chevaliers de la Table ronde), le scénariste a quant à lui ajouté des références liées à l’Odyssée d’Homère. Quoi qu’il en soit, tous ces grands sportifs d’exception à l’écran finissent souvent par se ressembler.

Outre Duvall et les jeunes acteurs cités, on trouvera avant tout deux interprétations de haut niveau : Glenn Close, discrète, mais rayonnante, est d’une justesse convaincante, en parfait contrepoint à la vénéneuse Barbara Hershey (Black Swan). Quant à Redford, il incarne à merveille ce joueur vieillissant mais à l’apparence juvénile, au sourire dévastateur et à la mèche rebelle, qu’on croirait né pour ce sport (il a calqué ses gestes sur un grand professionnel, au point que des spécialistes ont dit de lui qu’il serait immédiatement engagé s’il se produisait devant un recruteur).

Pourquoi parler de celui-ci aujourd’hui ? Sans doute parce qu’il a une valeur particulière à mes yeux, et qu’il n’a, dans nos contrées, pas une grande renommée : ainsi prenez-le comme une perle dénichée au hasard d’une errance en vidéoclub, ou d’un zapping chanceux en seconde partie de soirée. De nos jours, il est désormais trouvable dans d’excellentes éditions, contenant en plus le director’s cut avec près d’un quart d’heure supplémentaire (des séquences pas vraiment nécessaires, mais l’une d’elles donne une réelle explication à une scène de funérailles qui ne marche pas trop sans elle).

Le blu-ray UHD édité par TriStar est très intéressant, propose les deux versions du film et une image restaurée sans trop d’artefacts, à la colorimétrie dopée. La bande son est d’une puissance assez impressionnante. Comme dit dans la bande-annonce :

It’s time to believe… again.

![Send help de Sam Raimi [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/02/Send-help-2-300x194.webp)

![La vengeance de la sirène de Toshiharu Ikeda [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/02/LA-VENGEANCE-DE-LA-SIRENE-05-1024x769-1-100x75.jpg)

![The Game de David Fincher [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/02/The-Game-affiche-fotor-20260207151217-100x75.png)

![Retour a Silent Hill de Christophe Gans [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/02/Retour-a-Silent-Hill-Affiche2-fotor-20260207105112-100x75.png)

![Captain America : Brave New World de Julius Onah [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Captain-America-Brave-New-World-affiche2-100x75.png)

![Predator : Badlands de Dan Trachtenberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Predator-Badlands-affiche3-100x75.png)

![Gourou de Yann Gozlan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Gourou-affiche-fotor-2026013011314-100x75.png)

![Submersion de Kim Byung-woo [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Submersion-affiche3-100x75.png)

![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-100x75.jpg)

![Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Wake-Uo-Dead-man-affiche-100x75.jpg)

![Troll 2 de Roar Uthaug [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Troll2-affiche-100x75.jpg)

![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)

![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)

![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)

![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)

![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)

![Send help de Sam Raimi [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/02/Send-help-2-238x178.webp)