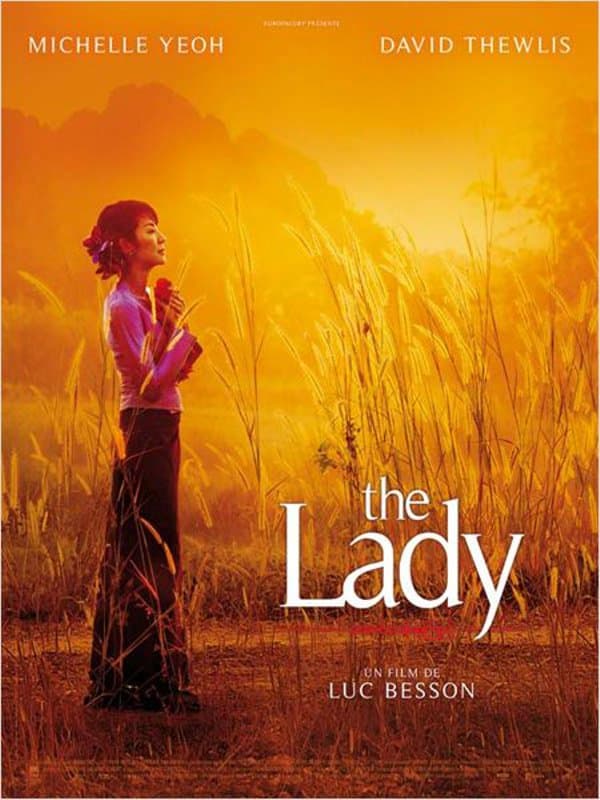

- THE LADY

![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-5.png)

- Réalisation : Luc Besson

- Scénario : Rebecca Frayn

- Direction artistique : Dominique Moisan, Gilles Boillot, Stéphane Robuchon et Thierry Zemmour

- Décors : Hugues Tissandier

- Costumes : Olivier Bériot

- Photographie : Thierry Arbogast

- Son : Ken Yasumoto

- Montage : Julien Rey

- Musique : Éric Serra

- Production : Andy Harries, Luc Besson, Virginie Silla, Jean Todt

- Sociétés de production : EuropaCorp, Left Bank Productions et France 2 Cinéma

- Sociétés de distribution :

EuropaCorp Distribution,

EuropaCorp Distribution, - Budget : 22 100 000 euros

- Pays d’origine : France, Royaume-Uni

- Langues originales : anglais et birman

- Format : Couleur — 2.35:1 • 35 mm — Dolby SRD • DTS

- Genre : Biographie dramatique

- Durée : 127 minutes

- Dates de sortie :

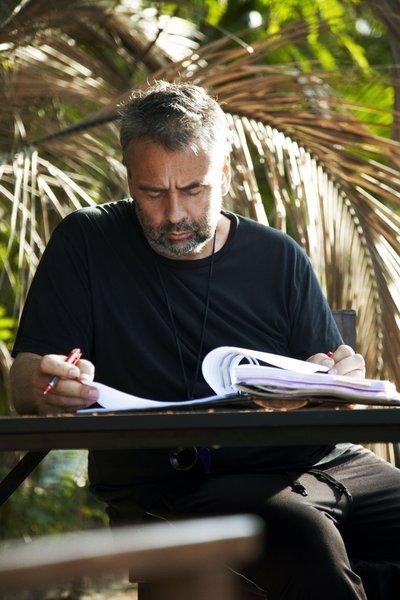

Nikita, Jeanne d’Arc, Angel-A, Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec… Luc Besson aime les femmes qui ont du caractère. Il revient sur nos écrans avec The Lady, et pour la première fois de sa carrière, il s’efface un peu.

Est-il besoin de rappeler les faits d’armes du Grand Manitou de la production française ? Celui qui a importé dans nos contrées la recette américaine du blockbuster braconne, une fois n’est pas coutume, du côté du film politique. Dans The Lady, il brosse le portrait d’Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, dissidente pacifiste birmane, mère et épouse. Mais la complexité psychologique n’ayant jamais été le fort du réalisateur, Besson se complaît dans une vision manichéenne et parcellaire de son sujet, loin de la force dramaturgique que le destin tragique de la Lady aurait pu insuffler au film.

The Lady est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, Michael Aris, et surtout d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux êtres, pas même la séparation, l’absence, l’isolement et l’inhumanité d’une junte politique toujours en place en Birmanie. The Lady est aussi l’histoire d’une femme devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie.

Pour faire un film, Luc Besson a l’habitude de fouiller son imagination. Au début, ça fonctionnait plutôt. Le cinéaste a gravé son nom dans le paysage cinématographique français des années 1980, aux côtés de Leos Carax et de Jean-Jacques Beineix. Nul ne se cachait d’aimer Subway, Le Grand Bleu ou Nikita . Mais, depuis une quinzaine d’années, l’américanisation de son cinéma faisait grimacer, et ceux qui se revendiquent cinéphiles se sont détournés de lui.

De tous ses films, The Lady est celui qui porte le moins son empreinte. Passé la cinquantaine, Besson aurait-il trouvé une maturité soudaine ? Moins de manichéisme, plus de blague à deux sous, fini de céder au spectaculaire. Que lui est-il arrivé ?

Pour la première fois, Luc Besson n’est pas intervenu dans le scénario. Il s’est contenté de mettre en scène le travail de Rebecca Frayn, qui signe ses débuts au cinéma. Voilà pourquoi cette différence de ton est si marquée. The Lady surprendra tous ceux qui n’attendaient plus rien de Besson.

S’il fallait ancrer ce film dans une tradition de cinéma, le rayon des biopics s’imposerait, tout simplement. Mais Le Discours d’un roi nous a dévoilé en début d’année une nouvelle recette pour raconter la politique par les sentiments : adopter le point de vue de la famille. Aung San Suu Kyi n’est pas seulement le leader charismatique que nous connaissions déjà. L’héroïne engagée, couronnée d’un Prix Nobel pour la Paix en 1991, est aussi une mère de famille attentionnée, une épouse aimante, la fille d’un grand soldat trop tôt orpheline, courant au chevet de sa mère dès qu’on sollicite sa présence. Comme pour nous dire que, sous ses allures de martyre défendant la liberté seule contre tous, Aung San Suu Kyi est aussi une personne formidable dans la sphère intime. Mais avions-nous vraiment des doutes à ce sujet ?

Pourtant, la formule fonctionne : le spectateur enthousiaste se laissera prendre au jeu sans difficulté. Il sera même emporté par quelques scènes-clefs, notamment celle du prix Nobel où Aung San Suu Kyi, assignée à résidence, écoute la cérémonie à la radio, accompagnant au piano l’orchestre qui joue en son honneur. Mais si la performance d’acteur intéressait tout particulièrement Michelle Yeoh dans le rôle-titre, c’est surtout David Thewlis, dans la peau du mari, qui tire son épingle du jeu.

Que les détracteurs (et fans ?) de Luc Besson se rassurent, quelques défauts subsistent, notamment dans la mise en scène. Le Général Ne Win est peint comme l’archétype du dictateur fou et superstitieux, dézinguant froidement ses lieutenants dans son propre bureau, un pur moment Europa Corp. Les Birmans parlent presque tous anglais, sauf dans quelques scènes, destinées à montrer que Michelle Yeoh a fait l’effort d’apprendre un peu la langue. Et, même si le scénariste a changé, les complices habituels sont toujours là : Thierry Arbogast à la photo, Eric Serra à la musique. Pas de doute possible : The Lady est bien un film de Luc Besson. Mais pas trop.

L’ANALYSE

Dès les premières minutes du film (qui en affiche tout de même 127 au compteur), le ton est donné. Suu enfant écoute émerveillée dans les bras de son père, leader de la libération, l’histoire de la Birmanie. Il évoque la pauvreté du pays (ils résident dans une magnifique villa) et les violences subies par le peuple (ils sont installés dans un calme jardin ensoleillé).

Appelé pour une réunion politique, il glisse une orchidée dans les cheveux de Suu, symbole de paix récurrent dans le film (une colombe aurait sans doute été un signe trop évident !) et part accomplir sa mission. Arrivé à destination, des Birmans à la mine patibulaire (suant, œil vicieux) l’attendent et le passent par les armes, lui et ses sergents. Déjà lourdement manichéen, le métrage s’emballe dans cette séquence brutale boostée par la musique d’Éric Serra. Les victimes exterminées sans rébellion (le père de Suu ferme les yeux en signe de consentement à son destin), les bourreaux cruels et pleins d’autosatisfaction. Fin du prologue. Mais pas du métrage.

Besson décline sur ce mode dichotomique la quasi-totalité de son film, en usant souvent de la langue comme d’un révélateur de positionnement. Les militaires de la junte parlent birman (mise à distance avec le public) alors que Aung San Suu Kyi et ses sympathisants s’expriment volontiers en anglais (référence rassurante pour ce même public). Ce choix linguistique, cohérent lorsque Suu est en Grande-Bretagne ou qu’elle converse avec son mari (britannique) et ses enfants (anglophones) gagne en superficialité (et en facilité) quand elle se retrouve assignée à résidence à Rangoon, entourée de Birmans.

Mais si l’ouïe nous pousse à ranger chaque intervenant dans sa catégorie, elle subit une autre attaque, et pas des moindres par l’entremise de la musique. Juke-box eighties à souhait, les compositions de Serra, déjà peu ragoûtantes hors contexte, squattent l’image à tout bout de champ. Omniprésentes, elles soulignent, surlignent, encadrent les émotions qu’on devrait éprouver voire se vautrent dans un emploi calamiteux (Suu en déplacement dans les montagnes birmanes sur une musique rappelant celle qui suivait Enzo et son frangin dans la Topolino du Grand Bleu, comique assuré, mais était-ce le but ?).

Quant au scénario, il laisse sur sa faim les néophytes de la grande Dame. Jouant sur un montage qui alterne les époques et les lieux (Londres, Rangoon de 1988 à 2007 avec de nombreux trous temporels), The Lady n’évoque que très succinctement l’évolution politique de la Birmanie ou les tractations entre l’ONU et la junte pour se concentrer sur l’emprisonnement du personnage. Parti-pris a priori intéressant (se focaliser sur les conflits intérieurs du personnage et non sur la guerre larvée qui fait rage autour d’elle), Besson échoue toutefois à percer l’intimité de Suu.

Le spectateur est coupé tout autant de l’histoire en marche derrière les murs de sa demeure, ne grignotant que quelques informations factuelles à la volée, que des pensées qui agitent l’héroïne. Cette femme est un mystère dont Besson n’a visiblement pas la clé. Les dilemmes psychologiques auxquels elle est acculée ne sont que peu mis en avant, sauf dans la dernière partie du film (la plus réussie), où Besson esquisse ce qui aurait pu composer le cœur de son sujet. Le mari de Suu, mourant, est coincé en Angleterre (les autorités birmanes lui refusant un visa).

Suu se voit alors confrontée à un choix cornélien : être au chevet de son époux et soutenir ses enfants dans cette épreuve, quitte à abandonner son peuple ou demeurer à Rangoon pour continuer le combat de la démocratie, sans jamais revoir sa famille. Le film se défait (enfin) de son manichéisme scolaire lors de ce moment crucial, où la liberté potentielle de l’héroïne et ses obligations familiales se heurtent à ses convictions. Elle choisira finalement la Birmanie, embrassant définitivement son destin de figure sacrificielle d’un régime totalitaire.

Il est à déplorer que Luc Besson ne soit pas parvenu (ou n’ait pas voulu) construire son récit autour de cette tension entre personnel et universel. The Lady aurait alors peut-être pu percer l’âme de cette combattante. La singularité de son combat et sa détermination inflexible l’ont transformée en héroïne tragique, source dramaturgique intarissable. Dommage que Besson n’en ait fait qu’une énième héroïne ordinaire.

![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-300x194.png)

![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-100x75.png)

![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-100x75.jpg)

![The Brutalist de Brady Corbet [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Brutalist-affiche-100x75.jpg)

![Red Bird de Alexandre Laugier, Thomas Habibes et Houssam Adili [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Red-Bird-affiche-100x75.jpg)

![Greenland : Migration de Ric Roman Waugh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Greenland-Migration-affiche-100x75.jpg)

![PRIMATE de Johannes Roberts [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Primate-affiche-100x75.jpg)

![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-300x194.jpg)

![Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Wake-Uo-Dead-man-affiche-100x75.jpg)

![Troll 2 de Roar Uthaug [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Troll2-affiche-100x75.jpg)

![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)

![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)

![Le Fils de Mille Hommes de Daniel Rezende [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Le-fils-de-mille-hommes-affiches-100x75.jpg)

![Frankenstein de Guillermo Del Toro [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Frankenstein-affiche-100x75.jpg)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)

![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)

![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)

![Die Alone de Lowell Dean [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/02/Die-Alone-affiche-100x75.jpg)

![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)

![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-238x178.png)

![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-238x178.png)

![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-100x75.png)