THOR RAGNAROK

Une comédie fantaisiste égayante, mais au script léger, dont on peut relever le goût coloré d’une esthétique kitsch qui lui octroie une place à part dans la constellation Marvel.

![thor_ragnarok_affiche[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor_ragnarok_affiche1.jpg?w=750)

Réalisation : Taika Waititi

Scénario : Eric Pearson, Craig Kyle, Christopher Yost, Stephany Folsom

Image : Javier Aguirresarobe

Décors : Dan Hennah, Ra Vincent, Beverley Dunn

Costumes : Mayes C. Rubeo

Montage : Joel Negron, Zene Baker

Musique : Mark Mothersbaugh

Producteur(s) : Kevin Feige

Production : Marvel Studios

Interprétation : Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Cate Blanchett (Hela), Idris Elba (Heimdall), Jeff Goldblum (Le Grand Maître), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk)…

Distributeur : The Walt Disney Company France

Date de sortie : 25 octobre 2017

Durée : 2h11

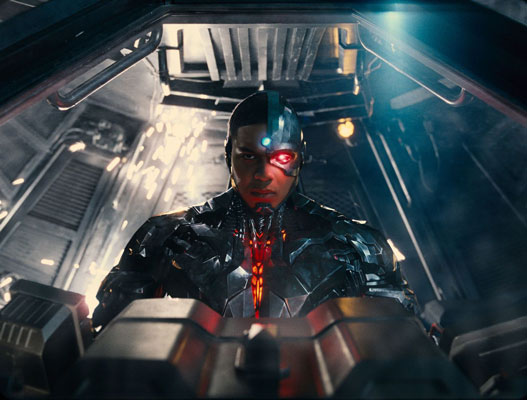

![415906[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/4159061.jpg?w=750)

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…

![la-et-hc-thor-ragnarok-trailer-20170722-970x545-1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/la-et-hc-thor-ragnarok-trailer-20170722-970x545-11.jpg?w=750)

La succession des produits Marvel, à raison de deux ou trois par an, ne laisse que peu de place à l’originalité. A l’image des feuilletons télévisés, increvables et inlassablement identiques, les Avengers tissent leur toile avec le désir de satisfaire les spectateurs peu adeptes des tumultes du changement. Aussi, l’on se rend à la troisième aventure solo de Thor persuadé que le script sera forcément peu ou prou similaire aux prédécesseurs. Et il en sera ainsi.

![othNVsLvGDhS1JyK5sYaljVXcN1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/othnvslvgdhs1jyk5syaljvxcn11.jpg?w=750)

Extinction des civilisations, problématique familiale qui inclut désormais une déesse maléfique, références mythologiques transposées dans l’espace… tout ce qui est raconté dans Thor a déjà été évoqué dans les autres films Marvel ou DC Comic avec plus ou moins de bonheur. Peu importe, l’on savoure le retour à la SF du super-héros au marteau, qui était devenu un balourd terrestre dans des décors urbains tout juste bons à souffler du building.

![Thor-Ragnarok-Valkyrie-Tessa-Thompson[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-valkyrie-tessa-thompson1.jpg?w=750)

Ici point de centre-ville à démolir, le décor d’heroic fantasy spatial, aux proportions loin d’être épiques mais toujours savoureusement cinégénique, compense le manque de bonheur du script. Le cinéaste Taika Waititi a une vision globalement enthousiasmante, qui l’emporte sur l’esthétique générique des Marvel, à savoir insuffler une identité visuelle, notamment dans le choix douteux, quoique référentiel (Flash Gordon, le naveton eighties, vous remettez ?), d’une esthétique kitsch qui surprend, mais aussi ravi.

![thorragnarok-valkyrie-standing[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-valkyrie-standing1.jpg?w=750)

Dans ce spectacle pétaradant au goût prononcé pour les couleurs criardes, l’empreinte de Thor 3 à la décennie flash se retrouve aussi dans l’appareillage musical, comme la bande-annonce le laissait entendre. On retrouve bien là l’univers de Waititi qui provient du documenteur hilarant, Vampires en toute intimité, trouvant matière à étancher sa passion pour la grosse déconne qui tache. Le Néo-Zélandais parvient à imposer une dose de délire atypique dans ses excès, mais qui compense avec saveur les rebondissements narratifs ronflants.

![thorragnarok-trailerbreakdown-thor-jumping-skyline[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-trailerbreakdown-thor-jumping-skyline1.jpg?w=750)

Prévu comme étant les retrouvailles avec le personnage de Hulk, que l’on avait perdu de vue dans les derniers Avengers, ce nouveau chapitre de l’univers cinématique Marvel a beau insérer une séquence avec Doctor Strange et mentionner l’action des super-héros sur Terre, Ragnarok s’offre en priorité aux vrais fans de la divinité blonde, quand Captain America : Civil War apparaissait comme une extension évidente des deux Avengers.

![thorragnarok-trailerbreakdown-loki-thor-lasers[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-trailerbreakdown-loki-thor-lasers1.jpg?w=750)

Un vrai film de Thor, chez lui à Asgard, ou prisonnier sur une autre planète extra-terrestre, tel est ce nouvel épisode. Donc évidemment, l’on retrouve un Thor humoriste, toujours prêt à foudroyer l’audience de son tonnerre comique, plutôt déplacé par moment, car Waititi n’est pas là pour émousser les propos et lisser l’incorrection virile.

La comédie va bien au frère de Loki, notamment dans le binôme inattendu qu’il incarne avec The Hulk/Bruce Banner. Si ce dernier, baudruche pas toujours au point dans les FX,ne nous passionne toujours pas après des tonnes d’apparitions ratées au cinéma, dans le cadre d’un buddy movie extra-terrestre, on peut lui reconnaître être à l’origine de quelques moments salvateurs, bien plus en tout cas que ce qu’apporte l’affluence de guest-stars luxueuses.

![thorragnarok-trailerbreakdown-hela-skurge-deadasgardians[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-trailerbreakdown-hela-skurge-deadasgardians1.jpg?w=750)

De nombreux grands noms sont venus se greffer au programme pour un bon chèque : Idris Elba, inutile et mal grimé (on est quand même pas loin de Battlefield Earth), Cate Blanchett en grande méchante loin du panthéon des Nicholson et Heath Ledger, Anthony Hopkins hors de son élément grandiose, Karl Urban cabotin, et Jeff Goldblum badin, mais qui a prouvé depuis des décennies ses limites en tant que comédien.

![thor-ragnarok[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok1.jpg?w=750)

Accroché à son humour, Thor Ragnarok égaie l’écran avec une parenté recherchée du côté des Gardiens de la Galaxie plutôt que des sempiternels Avengers. Pour son refus du sérieux et son traitement avéré contre la morosité, on ne le déconseillera pas. On n’en fera pas non plus un impératif de consommation. En creusant bien, il y a toujours bien mieux à voir.

L’ANALYSE : Thor Ragnarok : du fun avant tout – Le blockbuster de Taika Waititi est aussi drôle qu’il est creux.

![thor-ragnarok-trailer-989345[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-trailer-9893451.jpg?w=750)

Chris Hemsworth revient dans le costume de Thor après deux opus en solo et deux épisodes d’Avengers sortis entre 2011 et 2015. Aux dernières nouvelles, son frère Loki (Tom Hiddleston) avait pris l’apparence de leur père Odin (Anthony Hopkins) pour s’emparer du trône d’Asgard, et le Dieu du Tonnerre avait vu son pote Hulk (Mark Ruffalo) s’envoler dans l’espace à la fin de L’Ere d’Ultron. Ragnarok reprend exactement là : le faux Odin continue à duper son monde et les retrouvailles entre Thor et son copain colérique sont au cœur de cette suite. L’arrivée d’Hela, la déesse de la mort (Cate Blanchett), va obliger le héros à défendre à nouveau son royaume.

![thor-ragnarok-trailer-18[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-trailer-181.jpg?w=750)

Taika Waititi, révélé par d’excellentes comédies, notamment son faux documentaire Vampires en toute intimité, a été choisi pour boucler la trilogie du plus mal aimé des Avengers. Les deux premiers opus de Thor contenaient de bonnes idées mais ne respectaient jamais totalement leurs promesses : le côté shakespearien du film de Kenneth Branagh n’était pas tellement creusé et les prouesses visuelles du Monde des ténèbres ne suffisaient pas à construire une saga cohérente.

![Thor-Ragnarok-Trailer-2-44[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-trailer-2-441.jpg?w=750)

Suite à cette création plutôt bancale, le réalisateur réussit sans mal à offrir à Thor son meilleur film en misant tout sur l’humour. Thor 3 est fun. Les scénaristes piochent dans les opus précédents de leur Marvel Cinematic Universe, d’Iron Man aux Gardiens de la Galaxie en passant par Doctor Strange, pour lui offrir un ton plus léger. Cela marche d’autant plus que des séquences entières sont construites dans le seul but de faire rire.

![Thor-Ragnarok-Trailer-2-10[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-trailer-2-101.jpg?w=750)

Dès le début du film, la pièce de théâtre qui parodie le meilleur et le pire des comics Thor (la transformation en grenouille !) est là pour plaire aux fans de la première heure. Les retrouvailles entre le héros et Hulk dans une arène de gladiateurs donne lieu à une séquence hilarante, à condition d’avoir vu Avengers, car elle fonctionne surtout à travers les réactions des différents protagonistes (Hulk énervé, Thor ravi, Loki apeuré et le Grand Maître qui ne comprend rien à ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux).

![othNVsLvGDhS1JyK5sYaljVXcN1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/othnvslvgdhs1jyk5syaljvxcn11.jpg?w=750)

Les présentations de Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) et du Grand Maître (Jeff Goldblum) sont également pensées comme de véritables scènes de comédie -qui seront sans aucun doute une excellente source de gif. Les acteurs s’éclatent et leur plaisir est absolument communicatif. Idem pour les deux héros : la relation entre les deux frères ennemis est toujours aussi croustillante, Hiddleston et Hemsworth prenant visiblement un malin plaisir à s’envoyer des piques.

![thorragnarok-thor-chainedup-muspelheim[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-thor-chainedup-muspelheim1.jpg?w=750)

Visuellement, la promesse d’une aventure colorée, inspirée des années 1980, est elle aussi respectée. Le design de la planète du Grand Maître est soigné, la musique au synthé de Mark Mothersbaugh (compositeur entre autres pour Wes Anderson sur La Famille Tenenbaum, La Vie aquatique…) est amusante et tranche avec l’ambiance des précédents Marvel. L’utilisation du morceau culte de Led Zeppelin « Immigrant Song » sur les scènes d’action fonctionne bien, à défaut d’être originale : le titre, souvent utilisé dans des bandes-annonces, est répété deux fois dans le film. Enfin, bien qu’appuyées, les références aux jeux vidéo (le combat contre le Dieu Surtur semble tout droit tiré de God of War, le final avec Karl Urban est emprunté à Doom) sont assez drôles pour être appréciées par les gamers.

![Thor-RagnarokTA-1024x768[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarokta-1024x7681.jpg?w=750)

Une fois l’euphorie passée, se pose la question du fond. Et c’est là que Thor Ragnarok vacille. Le film est aussi drôle qu’il est creux. A force d’enchaîner les blagues, l’intrigue brise un à un tous les enjeux dramatiques. Même si Cate Blanchett s’amuse comme une folle dans le rôle d’Hela, la menace de son personnage perd en puissance à force d’être moquée/détournée par les dialogues comiques. Le sort d’Odin n’a pas de retombée dramatique, il ne sert qu’à raviver la guéguerre entre ses fils, qui se seraient de toute façon chamaillés quoi qu’il arrive. La perte de Mjolnir n’a aucun impact sur les combats de Thor. Pire, le héros se bat mieux sans !

![thor-ragnarok-on-sait-comment-hulk-a-atterri-sur-sakaar-10208-e1505143362390[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-on-sait-comment-hulk-a-atterri-sur-sakaar-10208-e15051433623901.jpg?w=750)

La question de la destruction, le « Ragnarok » qui donne son titre au film, est traitée, et intéressante sur le papier, mais la tension n’est finalement jamais vraiment présente. Le blockbuster fonctionne en tant que pure comédie, marche bien quand il référence Avengers, mais ne colle jamais à la mythologie de Thor. Tout ce qui avait commencé à être construit dans les deux premiers films (Asgard, la puissance d’Odin, la relation amoureuse entre Jane Foster –Natalie Portman- et Thor, le soutien de ses amis guerriers…) est balayé par des vannes.

![thorragnarok-mjolnir-broken[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-mjolnir-broken1.jpg?w=750)

Thor Ragnarok rappelle ainsi une autre fin de trilogie, Iron Man 3, qui reposait énormément sur l’humour mais ne faisait pas réellement évoluer le super-héros. C’est d’autant plus marquant qu’il y a quelques mois seulement, James Gunn parvenait à émouvoir au sein d’une autre superproduction Marvel, Les Gardiens de la Galaxie 2, qui, en plus de respecter la promesse de comédie, parvenait à traiter pleinement la thématique père-fils en lui donnant une certaine gravité, et offrait à –au moins une partie de- ses héros la possibilité d’évoluer.

![thorragnarok-mjolnir-breaking[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-mjolnir-breaking1.jpg?w=750)

POUR ALLER PLUS LOIN :

C’est le quotidien des super-héros. Asgard, la planète de Thor, est menacé par l’apocalypse – “Ragnarök”, selon l’appellation mythologique. Problème, le dieu du Tonnerre est coincé sur une planète-poubelle où il a été réduit à l’état d’esclave -gladiateur. Et son premier adversaire est un vieux copain du boulot : Hulk…

Autant régler la question d’emblée : “Thor : Ragnarok” est le meilleur des trois opus consacrés au dieu nordique, version Marvel. Pas difficile direz-vous. Dans sa colossale entreprise, la franchise super-héros n’a jamais su vraiment quoi faire du grand blond avec un marteau gris. Tragédie cosmico-shakespearienne coincé dans une comédie-romantique sous la direction de Kenneth Branagh d’abord, la série a voulu avec son deuxième épisode recréer l’ambiance sombre de “Game of Thrones” en embauchant l’un de ses réalisateurs, Alan Taylor.

Le résultat, standard au possible, pour ne pas dire fadasse, avait achevé de placer le personnage tout en bas de la hiérarchie Marvel. Alors, comment sauver le soldat Thor, mission capitale à moins d’un an de la réunion des Avengers ? En jouant le contre-pied, ce que Marvel a souvent su faire avec talent sans jamais bouleverser sa formule : “Ragnarok” est ainsi un blockbuster coloré et joyeux, joué sur une note musicale et visuelle très années 1980, rempli d’action et surtout d’humour.

![Thor-Ragnarok-Comic-Con-Poster-Hela-Loki[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-comic-con-poster-hela-loki1.jpg?w=750)

Ce troisième volet s’aventure dans le genre buddy movie, fait de duos mal assortis et d’amitiés (presque) inattendues, en flanquant Thor d’un autre personnage en mauvaise position, Hulk, ce héros sans film fixe. Après un premier acte à la mécanique un peu forcée (comme souvent dans les derniers Marvel), le dieu du Tonnerre retrouve le géant vert, disparu au combat depuis la fin d’”Avengers 2”. Hulk a laissé Bruce Banner derrière lui pour s’établir comme gladiateur sur Sakaar, cité-déchèterie dont le bric-à-brac et le bestiaire rappellent tout à la fois « Wall-E », « Star Wars » et « les Gardiens de la Galaxie » – le succès de ce dernier semble avoir largement inspiré la renaissance de Thor.

Avant de renouer, les deux titans vont logiquement s’affronter dans l’arène, opposition qui évitera de trop s’attarder sur la vraie méchante du film, la déesse de la mort Hela – qui n’a d’autre intérêt que la prestation honorable de Cate Blanchett. L’intrigue s’efface -et s’oublie- assez rapidement derrière l’histoire des deux benêts, sympathique duo à la dynamique efficace, entre réparties fulgurantes, rivalité balourde et complicité charmante.

![Thor-Ragnarok-3[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-31.jpg?w=750)

Bien qu’assez conventionnelles, les scènes d’action impressionnent certainement, mais la bonne humeur et l’humour potache sont le cœur du film. Plus que l’évolution réussie de Hulk, c’est le passage de Chris Hemsworth au registre comique qui séduit, registre dans lequel l’acteur semble lui-même plus à l’aise que dans la gravité un rien ridicule des deux précédents films. Tandis que Loki donne un peu dans le déjà-vu, Jeff Goldblum fait du bon Jeff Goldblum en extravagant “Grand Maître” de cérémonie, mais se fait vite voler la vedette chez les seconds rôles par Tessa Thompson, cette “Valkyrie” rebelle à qui seul l’alcool donne encore des ailes.

![thor-ragnarok-1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-11.jpg?w=750)

La meilleure trouvaille du producteur Kevin Feige, chef d’orchestre du “Marvel Cinematic Universe”, reste le réalisateur, Taika Waititi. Connu pour ses jolies comédies excentriques (“What we do in the shadows”, “Hunt for the Wilderpeople”), le Néo-Zélandais a gardé sa patte dans cette grande entreprise où (très) peu d’auteurs ont su se faire remarquer. Une patte que l’on retrouve dans l’absurde et délicieux personnage de Korg, interprété par Taika Waititi lui-même.

![thor-ragnarok[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok1.jpg?w=750)

EN CONCLUSION :

Si Thor : Ragnarok ne rompt pas la monotonie des productions Marvel, il a le mérite de mettre en exergue ce qui anime aujourd’hui le projet de la franchise Avengers. Dès ses premières minutes, Ragnarok donne pourtant des gages de rupture : d’un côté la tragédie shakespearienne du premier volet fait place nette à la farce et l’autodérision, de l’autre la lancée du récit formule la promesse d’une dislocation de la mécanique qui structure en filigrane les récits de super-héros.

![thor-look[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-look1.jpg?w=750)

La mise en place du feuilleté narratif repose ainsi sur une série de trouées qui prennent littéralement la forme de différents portails permettant de passer d’une couche à une autre : le Bifröst d’Asgard, les cercles magiques du Docteur Strange, ou encore la porte verdâtre d’où s’échappe la grande méchante du film, campée par une Cate Blanchett en roue libre. Où mène cette porosité des pixels ? La réponse qu’apporte le film n’est d’abord pas sans intriguer : dans une décharge à ciel ouvert, ciel creusé de différents trous d’où tombent les rebuts perdus du cosmos.

![thor_ragnarok-trl-1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor_ragnarok-trl-11.jpg?w=750)

Qui règne en maître sur cette décharge en dehors du temps et de l’espace où les choses ne vieillissent pas ? Un tyran cabotin joué par Jeff Goldblum, « Le Grand Maître, « l’Originel ». Le choix de l’acteur n’est bien entendu pas anodin : Goldblum est l’emblème de deux blockbusters des 1990 qui ont posé les jalons (la destruction massive dans Independence Day, le recours aux CGI dans Jurassic Park) des divertissements hollywoodiens d’aujourd’hui (il n’est d’ailleurs pas le seul acteur venu de Jurassic Park – son compère Sam Neill y apparaît aussi le temps d’une scène).

![othNVsLvGDhS1JyK5sYaljVXcN1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/othnvslvgdhs1jyk5syaljvxcn11.jpg?w=750)

La décharge où se croisent le nouveau et l’ancien, une imagerie kitsch et la sophistication des effets numériques, se présente ainsi autant comme un terrain de jeu forain qu’un retour à l’origine – et il est en cela logique que s’y terre Hulk, être de pulsions qui refoule dans ce paradis du divertissement les traumas de son alter ego raisonné, Bruce Banner.

L’obsession du film pour les trous a d’ailleurs quelque chose d’ouvertement régressif – Thor et ses compères quitteront la dite décharge en empruntant un autre trou/portail spatio-temporel désigné par le nom « d’Anus de Satan » –, mais sa signification profonde est à rebours des pistes lancées initialement. Non seulement Ragnarok ne fait de cette décharge qu’une parenthèse dans un récit qui finit là où il a commencé (même la scène d’ouverture, apparemment autonome, a une fonction dans la résolution finale), mais de plus le chaos du décor révèle in fine sa dimension mécanique – chaque personnage rencontré constituant la pièce d’une narration peu surprenante et au fond bien huilée, ce dont le film a conscience, en témoignent les gags qui tentent de désamorcer, par l’autodérision, la nature prévisible et répétitive des rebondissements.

![Thor_Ragnarok[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor_ragnarok1.png?w=750)

C’est un autre trou qui donne la clef qui manquait pour comprendre où allait le film depuis le début : le trou qui se creuse sur le visage même de Thor, énucléé au cours de la bataille finale. Ce trou n’est pas la marque d’une transformation profonde mais constitue l’accomplissement de la destinée tracée dès le premier épisode des aventures du Dieu nordique : désormais semblable à son père Odin, Thor peut enfin devenir roi et boucler ainsi le programme narratif, que chaque film Marvel semble désormais masquer par une fausse singularité (ici, le détour pop) à même de le distinguer de ses cousins. En donnant l’impression d’emprunter des chemins de traverse, Ragnarok ne faisait en vérité qu’avancer tout droit.

![Thor-Ragnarok-3[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-31.jpg?w=750)

14/20

![18360378_120332000643230395_1060316420_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/18360378_120332000643230395_1060316420_n1.png)

![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-300x194.png)

![Super Charlie de Jon Holmberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Super-Charlie-affiche2-100x75.png)

![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-100x75.jpg)

![The Brutalist de Brady Corbet [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Brutalist-affiche-100x75.jpg)

![Red Bird de Alexandre Laugier, Thomas Habibes et Houssam Adili [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Red-Bird-affiche-100x75.jpg)

![Greenland : Migration de Ric Roman Waugh [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Greenland-Migration-affiche-100x75.jpg)

![PRIMATE de Johannes Roberts [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Primate-affiche-100x75.jpg)

![The Rip de Joe Carnahan [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/The-Rip-affiche-300x194.jpg)

![Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Wake-Uo-Dead-man-affiche-100x75.jpg)

![Troll 2 de Roar Uthaug [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Troll2-affiche-100x75.jpg)

![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)

![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)

![Le Fils de Mille Hommes de Daniel Rezende [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Le-fils-de-mille-hommes-affiches-100x75.jpg)

![Frankenstein de Guillermo Del Toro [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Frankenstein-affiche-100x75.jpg)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)

![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)

![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)

![Die Alone de Lowell Dean [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/02/Die-Alone-affiche-100x75.jpg)

![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)

![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-2.png)

![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/18337428_120332000609910654_1254544363_n1-1.png)

![mise_affiche-8b245[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/mise_affiche-8b2451.jpg)

![18361326_120332000654163832_694339731_n[1] - Copie](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/18361326_120332000654163832_694339731_n1-Copie.png)

![mise_affiche-8b245[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/mise_affiche-8b2451.jpg)

![18337428_120332000609910654_1254544363_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/11/18337428_120332000609910654_1254544363_n1.png)

![thor_ragnarok_affiche[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor_ragnarok_affiche1.jpg?w=750)

![415906[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/4159061.jpg?w=750)

![la-et-hc-thor-ragnarok-trailer-20170722-970x545-1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/la-et-hc-thor-ragnarok-trailer-20170722-970x545-11.jpg?w=750)

![othNVsLvGDhS1JyK5sYaljVXcN1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/othnvslvgdhs1jyk5syaljvxcn11.jpg?w=750)

![Thor-Ragnarok-Valkyrie-Tessa-Thompson[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-valkyrie-tessa-thompson1.jpg?w=750)

![thorragnarok-valkyrie-standing[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-valkyrie-standing1.jpg?w=750)

![thorragnarok-trailerbreakdown-thor-jumping-skyline[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-trailerbreakdown-thor-jumping-skyline1.jpg?w=750)

![thorragnarok-trailerbreakdown-loki-thor-lasers[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-trailerbreakdown-loki-thor-lasers1.jpg?w=750)

![thorragnarok-trailerbreakdown-hela-skurge-deadasgardians[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-trailerbreakdown-hela-skurge-deadasgardians1.jpg?w=750)

![thor-ragnarok[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok1.jpg?w=750)

![thor-ragnarok-trailer-989345[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-trailer-9893451.jpg?w=750)

![thor-ragnarok-trailer-18[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-trailer-181.jpg?w=750)

![Thor-Ragnarok-Trailer-2-44[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-trailer-2-441.jpg?w=750)

![Thor-Ragnarok-Trailer-2-10[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-trailer-2-101.jpg?w=750)

![thorragnarok-thor-chainedup-muspelheim[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-thor-chainedup-muspelheim1.jpg?w=750)

![Thor-RagnarokTA-1024x768[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarokta-1024x7681.jpg?w=750)

![thor-ragnarok-on-sait-comment-hulk-a-atterri-sur-sakaar-10208-e1505143362390[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-on-sait-comment-hulk-a-atterri-sur-sakaar-10208-e15051433623901.jpg?w=750)

![thorragnarok-mjolnir-broken[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-mjolnir-broken1.jpg?w=750)

![thorragnarok-mjolnir-breaking[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thorragnarok-mjolnir-breaking1.jpg?w=750)

![Thor-Ragnarok-Comic-Con-Poster-Hela-Loki[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-comic-con-poster-hela-loki1.jpg?w=750)

![Thor-Ragnarok-3[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-31.jpg?w=750)

![thor-ragnarok-1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-ragnarok-11.jpg?w=750)

![thor-look[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor-look1.jpg?w=750)

![thor_ragnarok-trl-1[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor_ragnarok-trl-11.jpg?w=750)

![Thor_Ragnarok[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/thor_ragnarok1.png?w=750)

![juste-fin-monde-affiche[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste-fin-monde-affiche1.jpg?w=750)

![6138455_dolan[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/6138455_dolan1.jpg?w=750)

![juste_la_fin_du_monde_jpg_1003x0_crop_q85[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste_la_fin_du_monde_jpg_1003x0_crop_q851.jpg?w=750)

![juste_la_fin_du_monde_photo-2[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste_la_fin_du_monde_photo-21.jpg?w=750)

![tnJpoDocrZMUdbJ1lqHGAspAoZB[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/tnjpodocrzmudbj1lqhgaspaozb1.jpg?w=750)

![maxresdefault[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/maxresdefault16.jpg?w=750)

![Juste-la-fin-du-monde-Léa-Seydoux-1024x678[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste-la-fin-du-monde-lc3a9a-seydoux-1024x6781.jpg?w=750)

![juste-fin-monde-visuel-3[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste-fin-monde-visuel-31.jpg?w=750)

![juste-fin-monde-visuel2-3[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste-fin-monde-visuel2-31.jpg?w=750)

![juste-fin-monde-visuel2-2[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste-fin-monde-visuel2-21.jpg?w=750)

![Xavier-Dolan-et-l-equipe-du-film-Juste-la-fin-du-monde[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/xavier-dolan-et-l-equipe-du-film-juste-la-fin-du-monde1.jpg?w=750)

![le-casting-de-juste-la-fin-du-monde-912787_w1020h450c1cx1170cy800[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/le-casting-de-juste-la-fin-du-monde-912787_w1020h450c1cx1170cy8001.jpg?w=750)

![juste-fin-monde-visuel-2[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste-fin-monde-visuel-21.jpg?w=750)

![juste_la_fin_du_monde_6[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste_la_fin_du_monde_61.jpg?w=750)

![201609030868-full[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/201609030868-full1.jpg?w=750)

![juste-fin-monde-bandeau[1]](https://wyattcinema.files.wordpress.com/2017/10/juste-fin-monde-bandeau1.jpg?w=750)

![Hamnet de Chloé Zhao [La critique de film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2026/01/Hamnet-affiche-fotor-20260130151455-100x75.png)