Brimstone de Martin Koolhoven

Réalisation : Martin Koolhoven

Origine : Pays Bas, États Unis

Durée : 148 minutes

Date de sortie : Mars 2017

Distibution : Dakota Fanning, Guy Pearce, Emilia Jones, Carla Juriste, Kit Harrington…

Le western… Genre phare du cinéma américain dans les années 50 et ayant retrouvé un second souffle dans les années 70 grâce à l’essor du cinéma italien, Sergio Leone en tête, avec le western dit spaghetti, il est malheureusement un peu tombé en désuétude à partir des années 80 jusqu’à maintenant, bien que de temps à autres il se permette un come-back bienvenu. On peut citer des titres aussi divers que variés, tel que Les Disparues de Ron Howard, The revenant d’Alejandro Iñárritu ou bien sûr Django Unchained et Les huit salopards de Quentin Tarantino. Bien qu’il se fasse rare, le genre reste toujours fascinant par son témoignage d’une époque soit la conquête de l’ouest américain, ce qui permet bien évidemment d’offrir une multitude de visions.

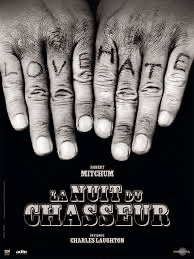

En 2016, le réalisateur néérlandais Martin Koolhoven, vient mettre sa pierre à l’édifice en offrant un film plein de rage et de fureur, malheureusement passé un peu inaperçu par le grand public bien que bénéficiant d’excellents retours critiques. Ce film, c’est Brimstone, western lorgnant plus du côté de The Revenant et du style brut de décoffrage de Sam Peckinpah que du cinéma d’Howard Hawks. Un peu hâtivement comparé à un remake de La nuit du chasseur, le film s’en éloigne pourtant énormément mais constitue un bel hommage au chef d’œuvre de Charles Laughton (un plan en particulier y est quasiment repris tel quel).

Dans Brimstone, on suit une jeune sage-femme muette, Liz, qui vit paisiblement avec son mari, son beau fils et sa fille dans un petit village où tout le monde semble vivre en harmonie. Mais tout bascule quand un nouveau révérend fait son apparition. Liz semble terrifiée par l’homme. On comprend bien vite que les deux se connaissent depuis longtemps et que le révérend la traque.

Dans Brimstone, on suit une jeune sage-femme muette, Liz, qui vit paisiblement avec son mari, son beau fils et sa fille dans un petit village où tout le monde semble vivre en harmonie. Mais tout bascule quand un nouveau révérend fait son apparition. Liz semble terrifiée par l’homme. On comprend bien vite que les deux se connaissent depuis longtemps et que le révérend la traque.

Le film est constitué de quatre chapitres, d’un épilogue et d’un prologue, et va se concentrer sur la vie de Liz et de ses relations avec sa némésis. Je n’en dirais pas plus  pour l’instant, ce film se vit.

pour l’instant, ce film se vit.

Par contre je vais parler du jeu d’acteur : il est excellent.

En premier lieu, il faut saluer le travail admirable que fourni Dakota Fanning (La guerre des mondes, Twilight…)absolument fascinante de justesse, dans sa force et sa fragilité. Au même niveau on peut mettre Emilia Jones (Ghostland…) qui interprète le rôle de Liz jeune et qui apporte toute sa fraîcheur au personnage. Citons aussi Kit Harrington tout frais auréolé de son rôle de Jon Snow dans Game of thrones et qui retrouve pour l’occasion Carice van Houten (Black Book, Black death…) tous deux donnant tout ce qu’ils ont dans un temps d’écran pourtant limité. Mais la vraie attraction du film reste Guy Pearce (Iron man 3, Memento…). Dans son rôle de révérend sadique et pervers, il crève littéralement l’écran à chacune de ses apparitions.

Le tout bien sûr étant sublimée par une réalisation au cordeau, une musique discrète mais belle et mélancolique, et une image à tomber. C’est simple, la photographie est juste magnifique. Que se soit en intérieur (décor sublime au passage) ou en extérieur (les paysages enneigés sont une merveille) elle explose aux yeux du spectateur. Le film est beau, tout simplement, même dans ses moments violents et il y en a.

Je conseille donc aux personnes qui souhaitent découvrir le film de s’arrêter ici.

Le film est extrêmement violent et n’a pas volé son interdiction au moins de 16 ans chez nous. Mais plus que dans la forme, c’est dans le fond que le film frappe fort.

C’est bien simple, aucun tabou ne vous sera épargné : meurtre, suicide, viol, inceste, torture, pédophilie, mort d’enfants… tout y passe. Car si le film est profondément féministe, féminisme qui s’oppose au fanatisme religieux, il reste aussi profondément ancré dans son époque. Une époque où le patriarcat misogyne était la norme.

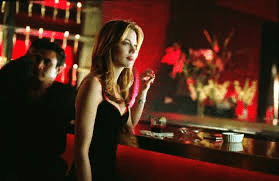

Les femmes sont traitées comme de la merde, servant de défouloir sexuel à des hommes se comportant en porc. C’est bien simple, toutes les personnes un tant soit peu vertueuses sont condamnées à mal finir. Et c’est dans ce monde qu’on va voir évoluer la fragile Liz. Ou plutôt Joanna. En effet, on découvre que la jeune femme est la fille du Révérend. Celle-ci s’étant échappé après qu’il l’ait violer, elle trouve « refuge » dans un bordel où les femmes sont traitées comme du bétail. Ces deux seules amies seront pendues pour l’une (pour avoir tué un client violent qui l’avait étranglée et voulait tuer Joanna) et l’autre aura la langue tranchée (pour avoir mordu un client). Cette dernière, Liz, décide de partir, après avoir tuer leur maquereau. Pour cela, elle décide d’épouser un veuf qui ne l’a jamais vu, via une agence matrimoniale. Mais le soir de son départ, le révérend débarque dans leur bordel et en voulant protéger Joanna, Liz se fait tuer. Après une violente rixe, Joanna laisse le révérend pour mort et prend la place de Liz. Pour cela, elle se tranche elle-même la langue pour faire illusion. Ça vous paraît dur ? Ce n’est qu’un des exemples de ce que vit Liz/Joanna… Et quand elle semble enfin goûter au bonheur… le film nous rappel à quel point le passé est rancunier…

Les femmes sont traitées comme de la merde, servant de défouloir sexuel à des hommes se comportant en porc. C’est bien simple, toutes les personnes un tant soit peu vertueuses sont condamnées à mal finir. Et c’est dans ce monde qu’on va voir évoluer la fragile Liz. Ou plutôt Joanna. En effet, on découvre que la jeune femme est la fille du Révérend. Celle-ci s’étant échappé après qu’il l’ait violer, elle trouve « refuge » dans un bordel où les femmes sont traitées comme du bétail. Ces deux seules amies seront pendues pour l’une (pour avoir tué un client violent qui l’avait étranglée et voulait tuer Joanna) et l’autre aura la langue tranchée (pour avoir mordu un client). Cette dernière, Liz, décide de partir, après avoir tuer leur maquereau. Pour cela, elle décide d’épouser un veuf qui ne l’a jamais vu, via une agence matrimoniale. Mais le soir de son départ, le révérend débarque dans leur bordel et en voulant protéger Joanna, Liz se fait tuer. Après une violente rixe, Joanna laisse le révérend pour mort et prend la place de Liz. Pour cela, elle se tranche elle-même la langue pour faire illusion. Ça vous paraît dur ? Ce n’est qu’un des exemples de ce que vit Liz/Joanna… Et quand elle semble enfin goûter au bonheur… le film nous rappel à quel point le passé est rancunier…

Ce film est une perle noire, perfectible peut-être dans son traitement (contrairement à La nuit du chasseur où Robert Mitchum composait une ordure banalement humaine dans son inhumanité, là Guy Pearce semble limite surnaturel, tant il est increvable et limite doué d’ubiquité), mais néanmoins hautement recommandable.

A ne pas mettre devant tous les yeux.

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-300x194.png)

![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-100x75.jpg)

![Eddington d’Ari Aster [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Eddington-affiche-100x75.jpg)

![Les Enfants perdus de Michèle Jacob [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Les-enfants-perdus-affiche-100x75.jpg)

![Train Dreams de Clint Bentley [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Train-Dreams-affiche-100x75.jpg)

![Sharper de Benjamin Caron [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Sharper-Benjamin-Caron_lecoindescritiquescine7-100x75.jpg)

![Le Fils de Mille Hommes de Daniel Rezende [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Le-fils-de-mille-hommes-affiches-100x75.jpg)

![I.S.S de Gabriela Cowperthwaite [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/ISS-affiche-100x75.jpg)

![Jay Kelly de Noah Baumbach [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Jay-Kelly-affiche-300x194.jpg)

![Frankenstein de Guillermo Del Toro [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/Frankenstein-affiche-100x75.jpg)

![A House of Dynamite de Kathryn Bigelow [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/11/A-House-of-Dynamite-affiche-100x75.jpg)

![Thunderbolts* de Jake Schreier [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/09/Thunderbolts-affiche-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Dahomey de Mati Diop](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/06/1695-100x75.jpg)

![Here de Robert Zemeckis [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/03/Here-affiche-100x75.jpg)

![Die Alone de Lowell Dean [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/02/Die-Alone-affiche-100x75.jpg)

![Until Dawn: La mort sans fin de David F. Sandberg [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/05/Until-Dawn-affiche-100x75.jpg)

![Minecraft, le film de Jared Hess [La critique du film]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/04/Minecraft-Affiche-100x75.png)

![Carol de Todd Haynes [édition limitée]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2025/12/Carol-01-100x75.png)