MALAVITA

LA CRITIQUE DE FANNY

![18361326_120332000654163832_694339731_n[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/18361326_120332000654163832_694339731_n1-1.png)

Adapté du roman de Tonino Benacquista, Malavita s’amuse de ses références cinéphiliques dans un film de pur divertissement, construit pour le plaisir récréatif de ses trois acteurs principaux.

![untitled-6[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/untitled-61.jpg)

Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise sous protection du FBI, s’installe avec sa famille dans un petit village de Normandie.

Malgré d’incontestables efforts d’intégration, les bonnes vieilles habitudes vont vite reprendre le dessus quand il s’agira de régler les petits soucis du quotidien…

![malavita-dianna-agron[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita-dianna-agron1.jpg)

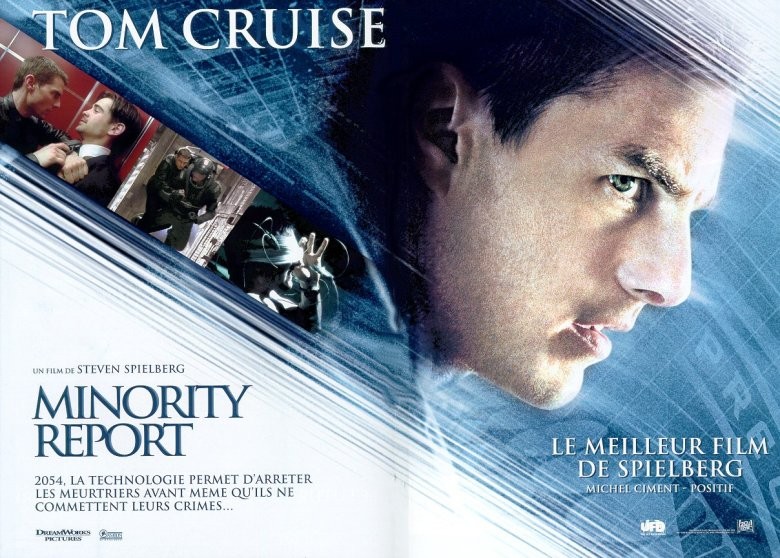

Il y a encore quelques années, une génération s’impatientait de voir Besson piétiner joyeusement le serment qu’il s’était fait lui-même de ne réaliser pas plus de dix films. Et pourtant, les projets venus rompre cette promesse initiale ont donné un goût amer à ce revirement : films formellement pauvres, encombrés de messages balourds et pompeux, et de personnages accablés du poids de leurs stéréotypes. Malavita s’annonçait comme l’espoir pour le cinéaste-producteur-entrepreneur de renouer avec un amusement plus primitif et dynamique, à la base même de son cinéma, et de lâcher prise au cœur d’un système pourtant devenu massif en termes d’outils de production. Adapté d’un roman de Tonino Benacquista, Malavita suit les aventures d’une famille mafieuse en planque dans un petit village de la campagne normande.

![malavita-annunciato-cast-parziale-130839-1280x720[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita-annunciato-cast-parziale-130839-1280x7201.jpg)

Le casting de monstrueuses têtes d’affiche, la volonté de faire un film « d’époque » (années 90…) et d’assumer une violence bête et adolescente marquent clairement le plaisir retrouvé du réalisateur à diriger un film efficace, surrythmé, servi par des comédiens en pleine récréation et sous-tendu par une morale régressive. Le récit s’autorise des séquences entières d’outrance, et un aller-retour constant entre une forme – toute relative – de gravité et un humour potache et décalé, qui donne à Malavita sa caution de divertissement peu familial aux accents de vaudeville. Ultra-référencé, avec un scénario en forme de fanzine de cinéphile, le film ne s’épargne jamais le plaisir de mettre en scène De Niro dans une resucée comique assumée de ses rôles cultes – jusqu’à le mettre curieusement face à lui-même dans son personnages des Affranchis… A un point tel que le seul casting (Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones) prend des allures de fantasme cinéphilique et d’hommage aveuglé au cinéma américain.

![malavita1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita11.jpg)

On ne peut que se réjouir que Besson retrouve un enthousiasme certain qui manquait à ses dernières réalisations, et de manière plus générale aux productions récentes d’EuropaCorp. La couche de sérieux feint qui plombait de grosses productions sans âme est ici éreintée par le pouvoir d’attraction des deux acteurs principaux, et par la conscience de fournir un produit essentiellement divertissant. Cette stratégie a d’ailleurs ses limites – aussitôt vu, aussitôt oublié, le film s’efface aussi vite qu’il est apparu, noyé dans l’ombre trop imposante de ses références et dans sa franchouillardise postiche.

![malavita_1[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita_11.jpg)

On ne peut s’empêcher de penser en regardant le film que s’est évanoui le temps béni où Besson alliait recherche de l’efficacité cinématographique, plaisir personnel et talent de réalisateur, sans s’interdire ni écarts de ton, ni échappées de violence. Malavita reste au fond bien peu subversif, et les personnages qu’il met en scène ne parviendront sans doute jamais au statut culte qu’ont pu atteindre Léon ou Korben Dallas. C’est un jalon supplémentaire dans une carrière paradoxale, mais qui du moins a évité de sombrer dans le vide.

![malavita_10[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita_101.jpg)

MALAVIA

États-Unis, France – 2013

Réalisation : Luc Besson

Scénario : Michael Caleo, Luc Besson

d’après : Malavita

de : Tonino Benacquista

Image : Thierry Arbogast

Son : Didier Lozahic

Montage : Julien Rey

Musique : Evgueni Galperine, Sacha Galperine

Producteur(s) : Virginie Silla, Ryan Kavanaugh

Interprétation : Robert De Niro (Giovanni Manzoni/Fred Blake), Michelle Pfeiffer (Maggie Blake), Dianna Agron ( Belle Blake), John D’Leo (Warren Blake), Tommy Lee Jones (Robert Stansfield)…

Distributeur : EuropaCorp

Durée : 1h51

![21017664_20130704171608543[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21017664_201307041716085431.jpg)

LA CRITIQUE DE PIERRE

![malavita_vostf_thumb115[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita_vostf_thumb1151.jpg)

Le grand manitou de la production française avait beau avoir promis qu’il mettait un terme à sa carrière au tournant des années 2000, il signe aujourd’hui Malavita, son quinzième long métrage. Polar mafieux mâtiné de comédie et garni d’un casting américain à faire pâlir le box-office, le film se présente comme un blockbuster gaulois prêt à engranger les euros. Mais il est parfois dommage de ne pas tenir ses promesses.

![488569.ogfb[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/488569.ogfb1_.jpg)

Adaptation éponyme du roman de Tonino Benacquista, Malavita joue avec les codes cinématographiques de la mafia immortalisés par Coppola et Scorsese (qui est d’ailleurs crédité en tant que producteur exécutif). Reprenant la figure du pentito (malfrat repenti ayant témoigné contre son camp et bénéficiant du programme de protection des témoins), incarné ici par Robert De Niro, le film suit les Manzoni (rebaptisés Blake), famille italo-américaine planquée dans un bourg normand pour échapper à la vendetta orchestrée par un Parrain new-yorkais. Alors qu’ils devraient tous faire profil bas, chaque anicroche avec un voisin offre l’occasion à un membre de la famille d’exprimer sa nature ultra-violente, quitte à se faire remarquer…

![3795202[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/37952021.jpg)

Alors que le titre du film (et du roman) fait allusion au canidé du clan Manzoni/Blake, on aurait aimé qu’une partie de cette histoire soit observée à hauteur de chien. Cela aurait sans doute créé un point de vue inédit, idéal pour éviter les clichés. Mais que nenni. Besson enfile comme des perles tous les poncifs du film mafieux : l’incontournable scène de barbecue (la barbaque symbole d’une certaine virilité) où toutes les sommités mafieuses locales sont invitées, les femmes des mafieux qui parlent trop fort (et sont forcément plus décolorées qu’en version normande), les nappes à carreaux rouges et blancs, les scènes de prison à NYC où l’on mange de bonnes pasta en sirotant des vins italiens. Bref, on croit visionner un ersatz d’épisode des Soprano, pire, compulser « la mafia pour les nuls ».

![21010316_20130604175101355[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21010316_201306041751013551.jpg)

Mais fort de son goût pour les clichés, le réalisateur ne se contente pas de croquer avec bêtise les Américains. Grossiers personnages dotés d’un accent anglais à faire pitié (ne leur manquent que la baguette et le béret) ou fouineurs malintentionnés (et sales) mais étrangement parfaitement bilingues, les Français sont aussi bien servis. Si ce détail langagier peut paraître anecdotique, il se révèle rapidement le symptôme d’un irréalisme constant. Les adolescents normands parlent américain presque mieux qu’un yankee ou encore le film se déroule à la fin du siècle dernier (les francs sont encore en circulation), mais on s’envoie quand même des SMS par portable.

![21010318_20130604175103074[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21010318_201306041751030741.jpg)

Ce décalage linguistique s’explique sans doute par la volonté de complaire aux exigences de distribution américaine du film mais pour les anachronismes, on est en droit d’y voir une écriture bâclée qui préfère ne pas perdre de temps à brosser le portrait d’une autre France que celle attendue par les Américains. Cet asservissement aux stéréotypes les plus éculés catalogue définitivement Besson du côté des cinéastes opportunistes, plus intéressés par l’efficacité économique de leurs films que par une quelconque rigueur cinématographique. Ces raccourcis venant d’auteurs US sont souvent agaçants, mais émanant d’un cinéaste hexagonal, ils sont parfaitement inacceptables.

![21017666_20130704171609762[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21017666_201307041716097621.jpg)

On pourrait oublier (ou avaler) ces crampes scénaristiques si la réalisation osait un tant soit peu sortir de ses gonds bien huilés. Mais là encore, facilité à tous les étages. Après une scène d’ouverture brutale plutôt réussie (elle remémorera l’ambiance de Leon à certains), Malavita fait preuve d’un minimum syndical consternant. La violence y est banalisée sans jamais gagner une épaisseur signifiante à l’écran. La jeune Belle (Dianna Agron, la pom-pom girl de Glee), blonde, souriante se transforme ainsi en furie tabasseuse mais les coups tombent à plat.

![21041177_20130918103120078.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21041177_20130918103120078.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)

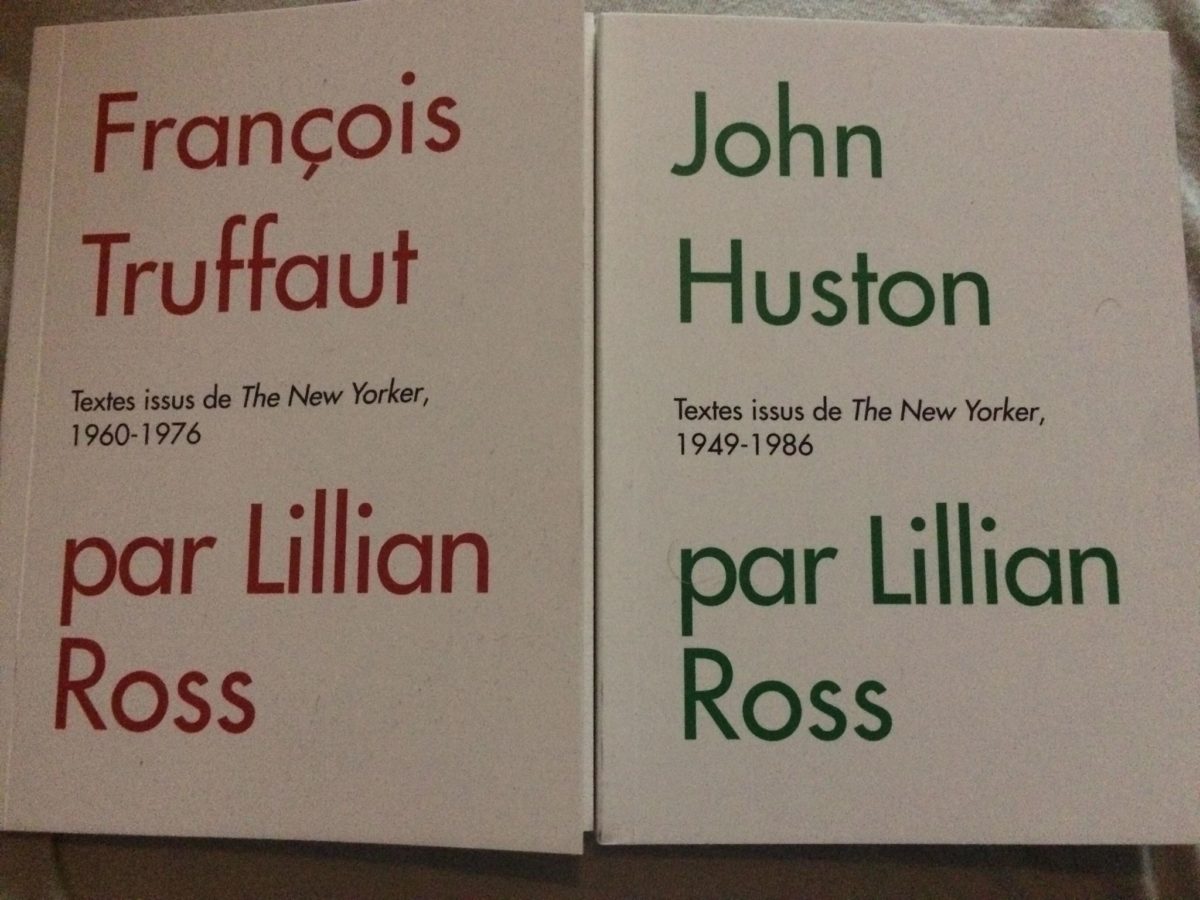

Pas crédible ou mal amenée, la scène fait pschitt. Et toutes les (nombreuses) autres séquences de baston sont à l’avenant. Pour un métrage sur le Milieu, ne pas maîtriser la mise en scène de la violence (de façon tragique ou comique d’ailleurs) rime avec catastrophe cinématographique. Toutefois, au milieu de ce naufrage, surnagent quelques secondes magnifiques. Invité à présenter un film dans le ciné-club du coin, De Niro se retrouve spectateur des Affranchis.

![21041178_2013091810312039.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/21041178_2013091810312039.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx1.jpg)

Le gros plan de son visage, vieilli, ému, raconte plus sur cette époque révolue (le Nouvel Hollywood, le monde des gangsters old school, l’âge d’or d’un grand acteur) que tous les longs discours. Mais la parenthèse ne dure guère, et Malavita de retomber vite fait sur ses grosses pattes à coups d’explosions en tout genre.

![E37cXf4NMdg5reB4anYh4OefWS[1]](http://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/E37cXf4NMdg5reB4anYh4OefWS1.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Un Silence de Joachim Lafosse](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/07/un-silence-daniel-auteuil-100x75.webp)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Notre Corps de Claire Simon](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/05/59ee187_1695723770787-notre-corps02-100x75.jpg)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Tokyo Ga de Wim Wanders](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/05/Tokyo-ga-100x75.webp)

![[Sortie Blu-ray/DVD] La Trilogie D’Apu de Satyajit Ray](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/04/8e25e52668c424d38236f82fc495169a-100x75.webp)

![[Sortie Blu-ray/DVD] Les Seigneurs de Harlem de Bill Duke](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2024/04/les_seigneurs_de_harlem-100x75.webp)

![malavita_affiche_definitive-2[1]](https://lecoindescritiquescine.com/wp-content/uploads/2017/07/malavita_affiche_definitive-21.jpg)